Vor nunmehr 20 Jahren erschien der Band von Udo Jobst über die Bibliotheken des Ratsgymnasiums Stadthagen.[1] In seiner Monographie erwähnt Jobst u.a. auch die im Bestand des Ratsgymnasiums enthaltenen Inkunabeln und Frühdrucke.[2] Im Anschluss seiner Bestandsanalyse beschreibt er acht Einblattdrucke und „Bruchstücke“.[3]

Der Ablassbrief des Hinricus Kannegeter von 1483, gedruckt bei Bartholomäus Gothan in Lübeck, der nur in diesem einzigen bekannten Exemplar vorhanden ist, wurde in der Forschung bereits umfassend dargestellt.[4]

Fünf der sieben Fragmente wurden von Jobst völlig richtig beschrieben und sind im ISTC und im GW ebenfalls als Nachweis bekannt. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Texte:

1) Zwei Doppelblätter aus der Summa universae theologiae des Alexander de Hales aus dem Nürnberger Druck von Anton Koberger aus den Jahren 1481-1482.[5]

2) Zwei Einzelblätter aus dem Boek van der bedroffenisse Marien aus der Magdeburger Offizin des Johann Grashove, um 1480.[6]

3) Ein Blatt aus den Institutiones des Justinianus, gedruckt von Michael Wenssler in Basel, 31. V. 1476 [um 1477].[7]

4) Ein Doppelblatt aus der Pantheologia des Rainerius de Pisis, ebenfalls in Nürnberg gedruckt von Anton Koberger, 3. VIII. 1474.[8]

5) Zwei Doppelblätter aus einem Breviarium Halberstadense, von dem Speyerer Drucker Peter Drach, [vor dem 8. VII. 1482].[9]

Das von Jobst als Missale Lubicense (Lübeck: Matthaeus Brandis, 1486) identifizierte Blatt war bereits zur Drucklegung des Jobst’schen Bandes im Bestand nicht mehr nachweisbar.[10] Gleiches gilt für ein nicht näher identifiziertes lateinisches Gebetbuch, das um 1490-1500 gedruckt worden sein soll.[11] Im Bestand des Stadthagener Ratsgymnasiums befinden sich indessen ein weiteres Inkunabelfragment, welches Jobst nicht bekannt war.

Die Bibliothek des Ratsgymnasiums in Stadthagen wird heute im Niedersächsischen Staatsarchiv Bückeburg unter der Signatur Dep. 5 aufbewahrt. Die Bibliothek gliedert sich, begründet durch ihre Entstehung, in drei verschiedene Einzelbibliotheken: die Franziskanerbibliothek des 1486 gegründeten Franziskanerkonvents mit mindestens 150 Büchern,[12] die Schulbibliothek der alten Lateinschule und die Bibliothek des Ludolph Peitmann.[13]

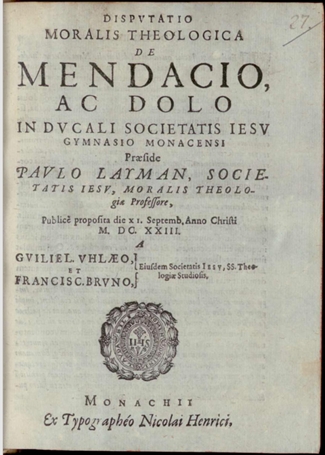

Ludolph Peitmann stammte aus einer alteingesessenen Stadthagener Familie.[14] Sein Vater war der Kammerherr und Stadthagener Ratsherr Dietrich Peit(h)mann. Ludolph Peitmann wurde 1593 geboren.[15] Im Jahr 1620 erwarb er an der Universität Gießen den Grad eines Magisters.[16] Im Juni 1623 war an der Universität Rostock immatrikuliert.[17] Seit 1626 hatte er eine Pastorenstelle in Neubrandenburg inne, von der er 1639 als Oberprediger nach Stadthagen zurückkehrte.[18] Seine umfangreiche Bibliothek von 117 zumeist theologischen Bänden ging nach seinem Tod am 12. Juni 1648 an das Ratsgymnasium über. Sein Grabmal befand sich in St. Martini in Stadthagen.[19]

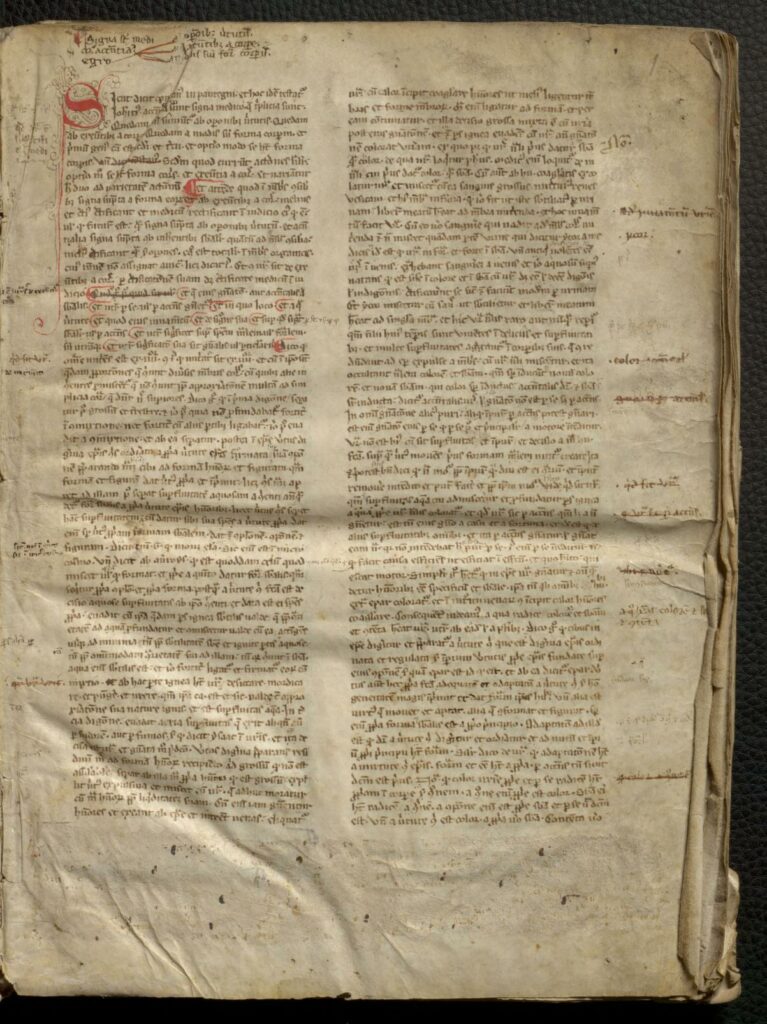

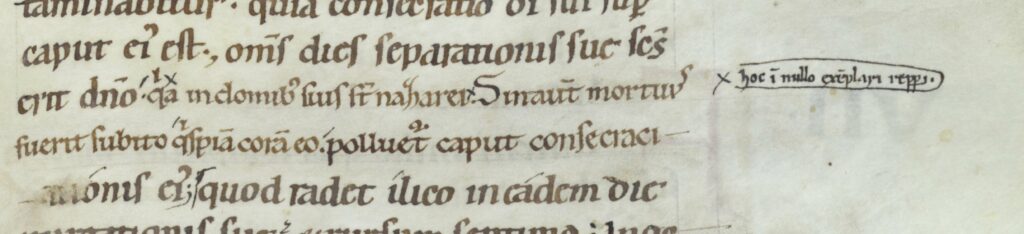

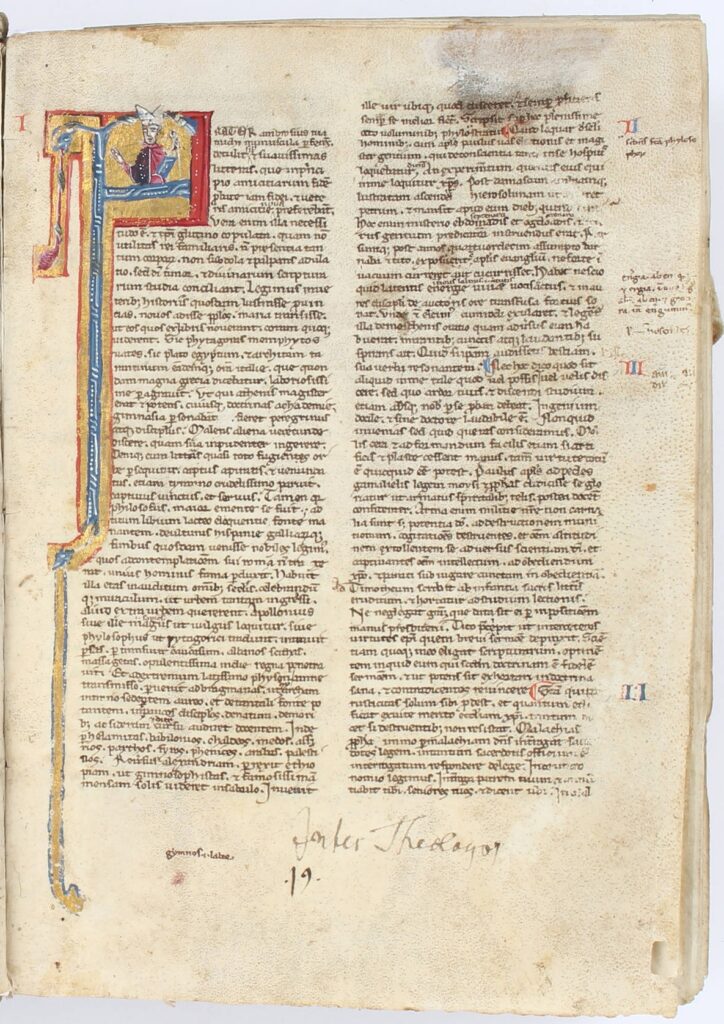

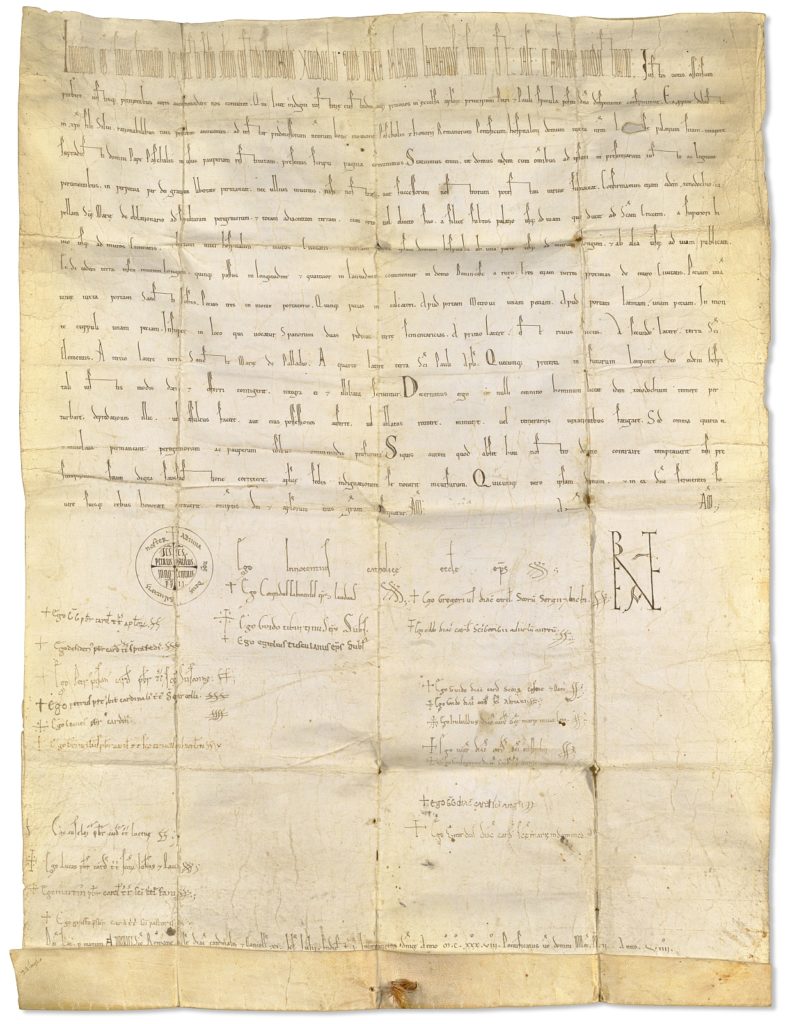

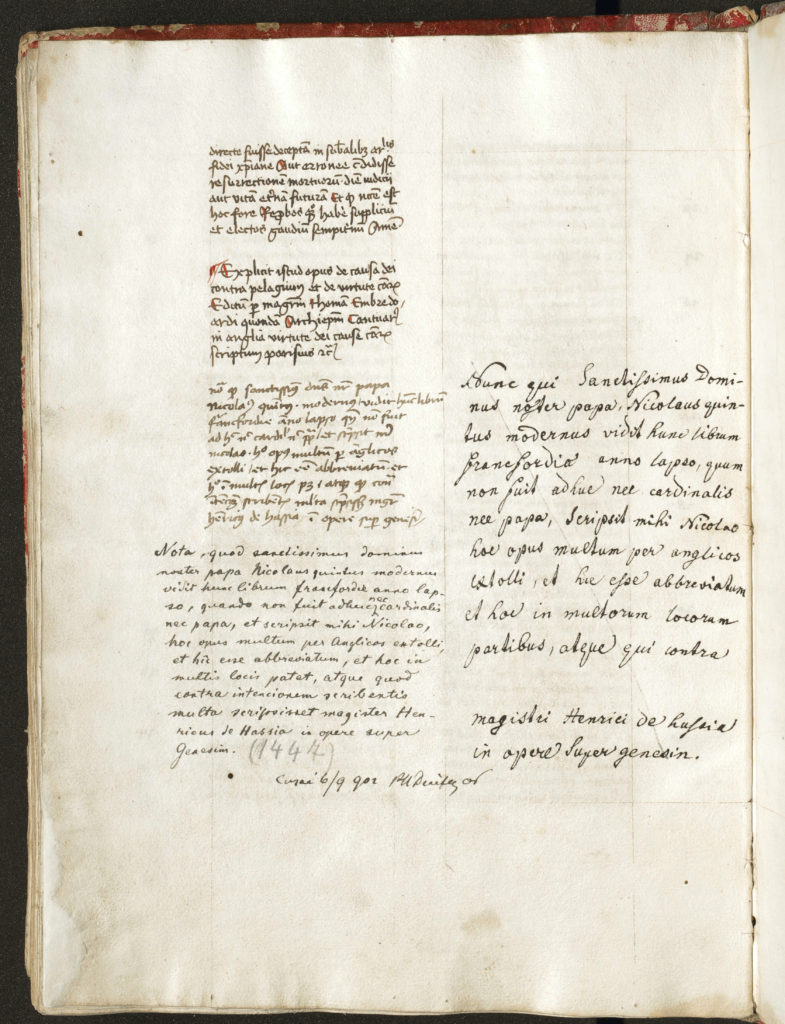

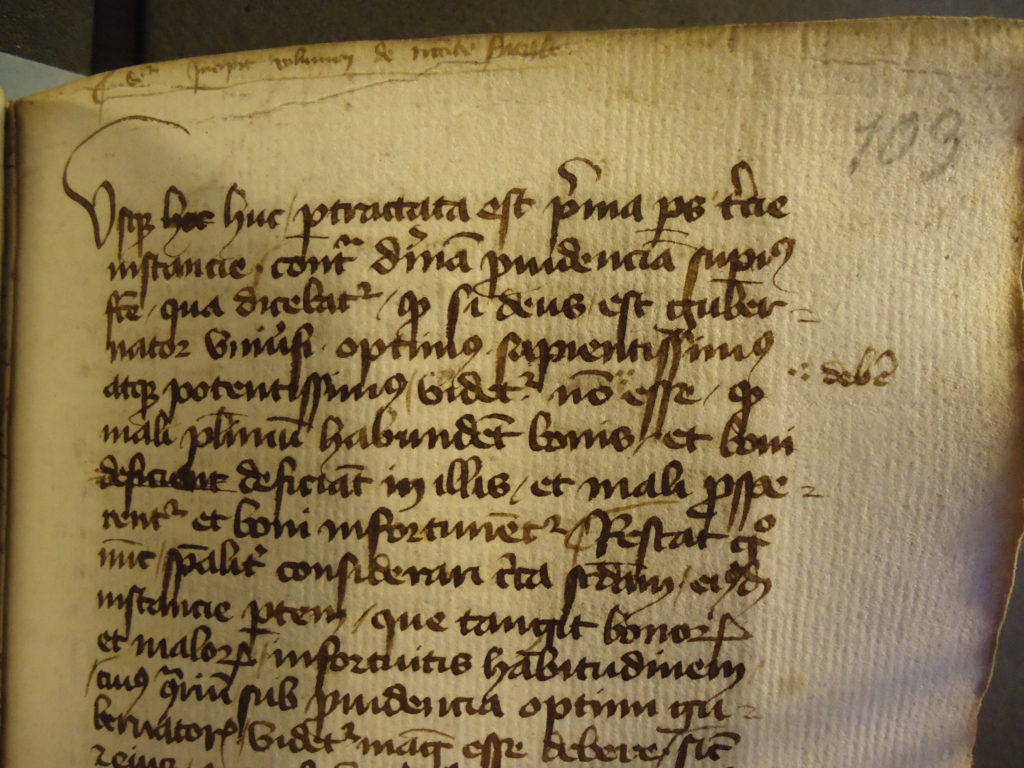

Unter den Peitmann’schen Bänden befindet sich mit der Signatur I 44 eine Ausgabe der Antiquitatum iudaicum libri des Flavius Josephus, ein Band, der 1524 in Köln von Eucharius Cervicornus und Gottfried Hittorp gedruckt worden war.[20] Bei dem heute sehr schlecht erhaltenen Einband von diesem Frühdruck handelt es sich um ein Pergamentkopert. Dieses Fragment wurde in einer frühen Textualis aus dem 13./14. Jahrhundert geschrieben.

Das Kopert wurde aus einem Doppelblatt gebildet, welches inhaltlich ebenfalls sehr interessant ist. In der Art eines Martyrologiums wurden rubrizierte römische Datumsangaben aufgeführt. In der Folge erscheinen aber nicht wie in einem Martyrologium üblich regestierte Heiligenerzählungen, sondern vollumfängliche Legenden. Am Ende einer Legende findet sich wiederum wie in einem Martyrologium weitere einzelne Sätze zu Heiligen, welche ebenfalls an diesem Tag gefeiert wurden.

Diese hier vorliegende, bislang unbekannte Mischform aus Martyrologium und Legendarium enthält Legenden bzw. Einträge zu den Monaten Januar und Februar. Das linke Doppelblatt beginnt im Januar mit einer nicht mehr zu lesenden Passio am 31. Januar. Auch die beiden mit Eodem die beginnenden Nachträge sind nicht mehr zu entziffern. Es folgt die Passio des hl. Ignatius am 1. Februar. Der Text folgt in wesentlichen Teilen der Passio, die in den Acta Sanctorum überliefert wird.[21]

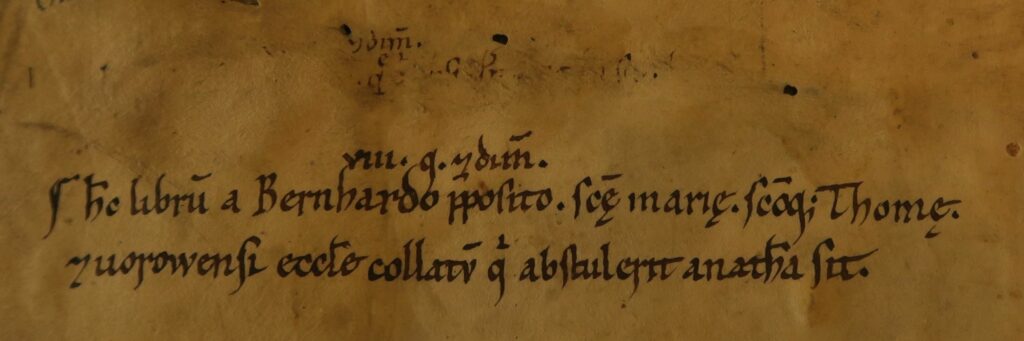

Das rechte Doppelblatt setzt ein in der Vita s. Waldetrudis, allerdings nicht an ihrem Gedenktag, dem 9. April, sondern am 3. Februar, der Erhebung ihrer Gebeine in der von ihr gegründeten Benediktinerinnen-Abtei in Mons.[22] Der Text entspricht indessen nicht den beiden bekannten Versionen ihrer Vita.[23] Es handelt sich vielmehr um eine Überarbeitung der Vita auf der Grundlage von Philippus Harveng.[24] Am 4. Februar folgt die Vita des Phileas von Thmuis, die im Wesentlichen aus dem Text im Martyrologiums Adonis entnommen ist.[25] Nach der Vita folgt das Regest zu Papst Gelasius I., der ebenfalls am 4. Februar verehrt wird.

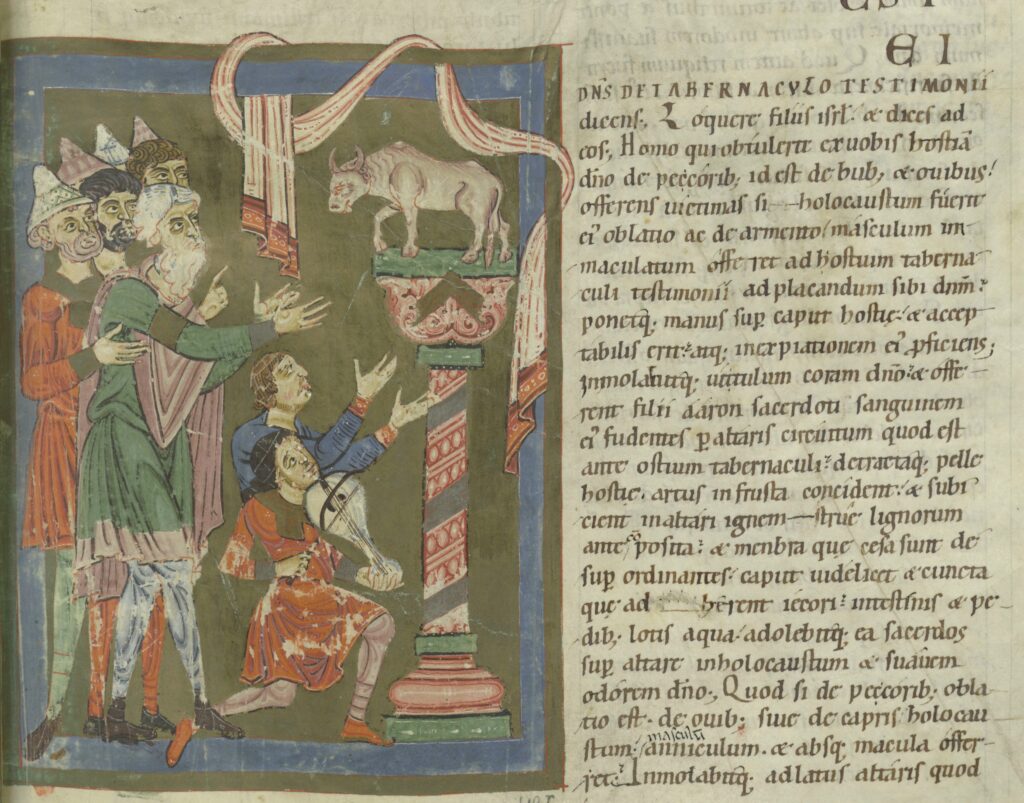

Abb. 1: Ende der Vita zur Erhebung der Gebeine der hl. Waldetrudis und Beginn der Vita des Phileas

(Bild: Löffler)

Die Frage nach einer möglichen Provenienz dieses Doppelblatts könnte aufgrund der ungewöhnlichen Aufführung der Erhebung der Gebeine von Waldetrudis im Lauf des Kirchenjahres nach Mons weisen, aber diese Angabe muss angesichts der Überlieferungssituation vage bleiben.

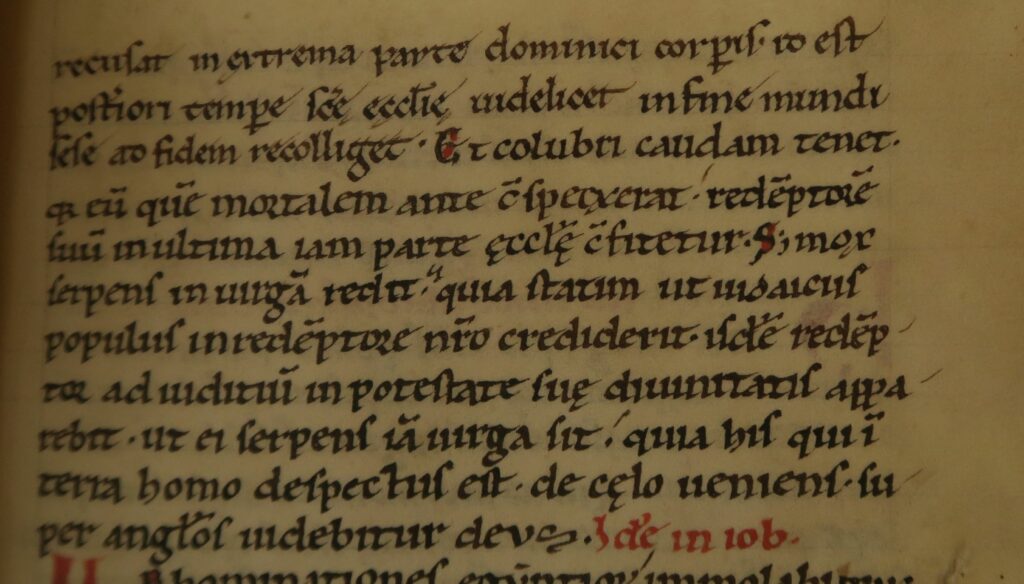

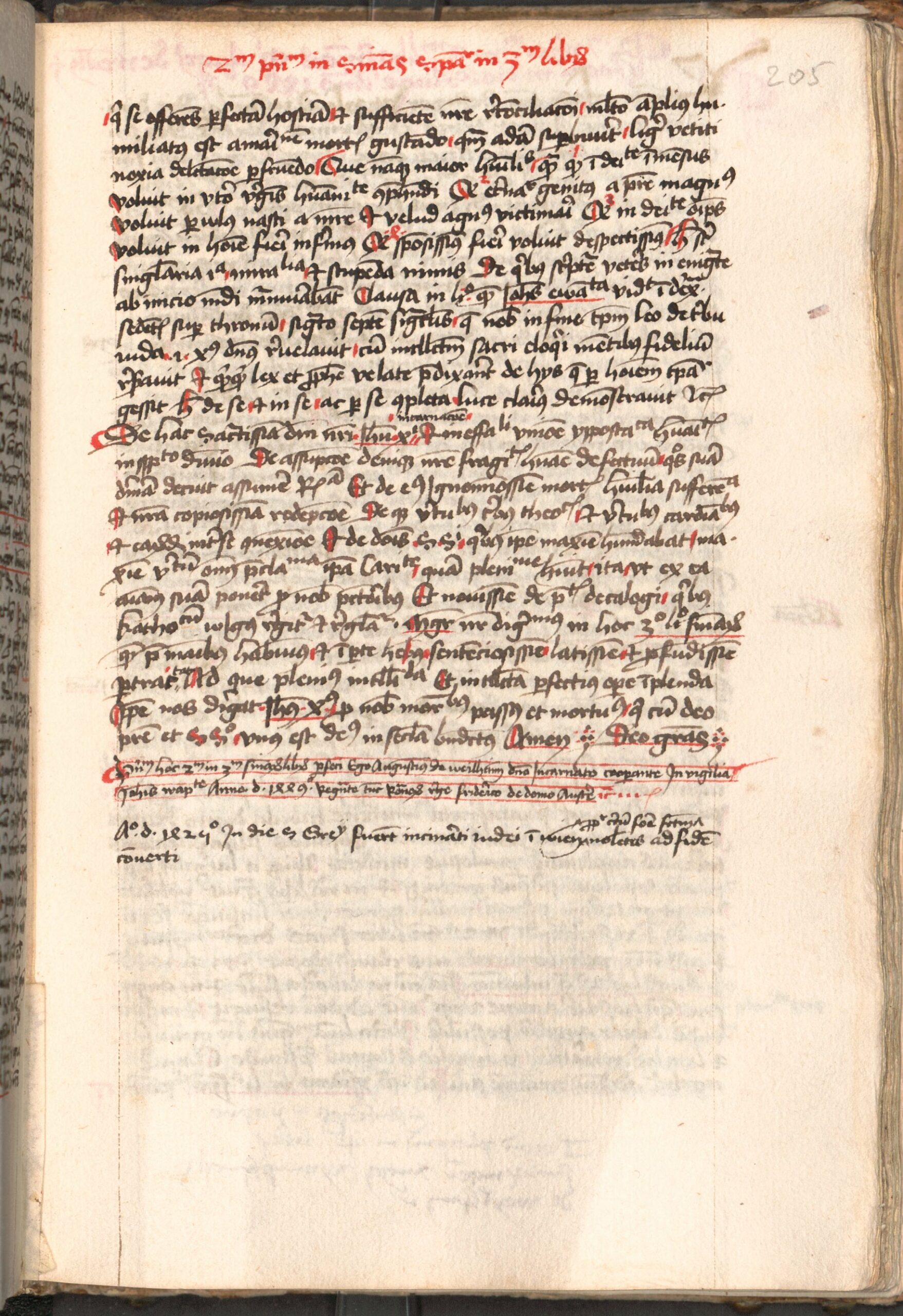

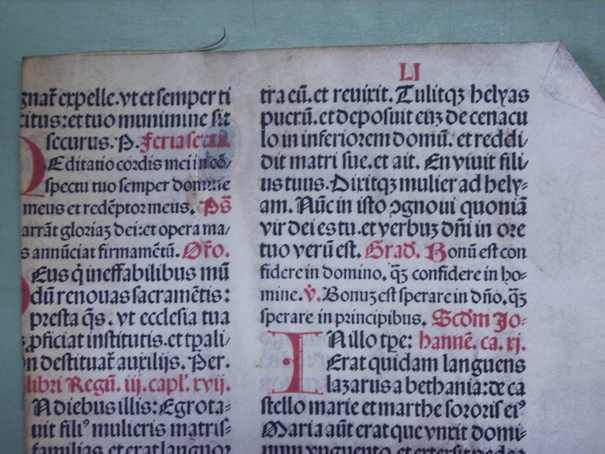

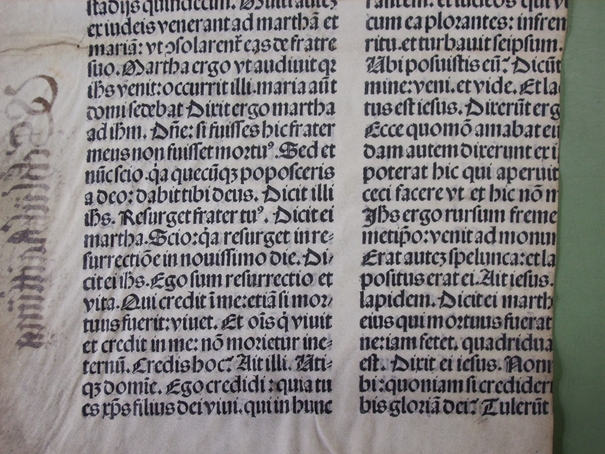

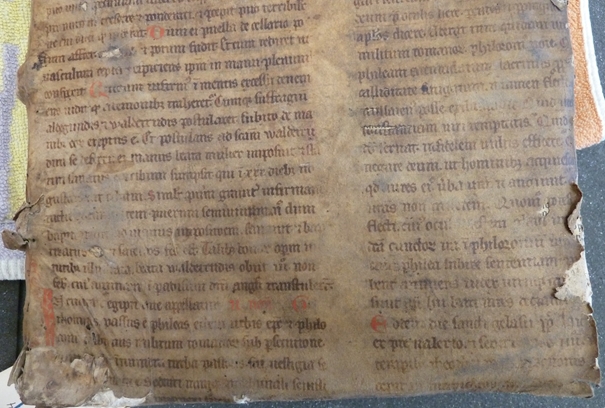

Der hintere Buchdeckel war auf seiner Innenseite ursprünglich vollständig mit einem Papierblatt beklebt, welches inzwischen teilweise abgelöst ist. Bei dem dort sichtbaren Text handelt es sich um einen Auszug aus der Postilla super totam bibliam des Nicolaus de Lyra cum expositionibus Guillelmi Britonis et additionibus Pauli Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering, konkret aus dem 6. und 7. Kapitel der Epistola Pauli ad Hebraeos. Das Fragment konnte dem Nürnberger Druck Anton Kobergers aus dem Jahr 1481 zugewiesen werden.[26] Ob es sich um einen Fehl- oder Korrekturdruck handelt oder ob das Blatt einem gebundenen Codex entstammt, lässt sich aufgrund des sehr fragmentarischen Erhaltungszustands nicht mehr feststellen.

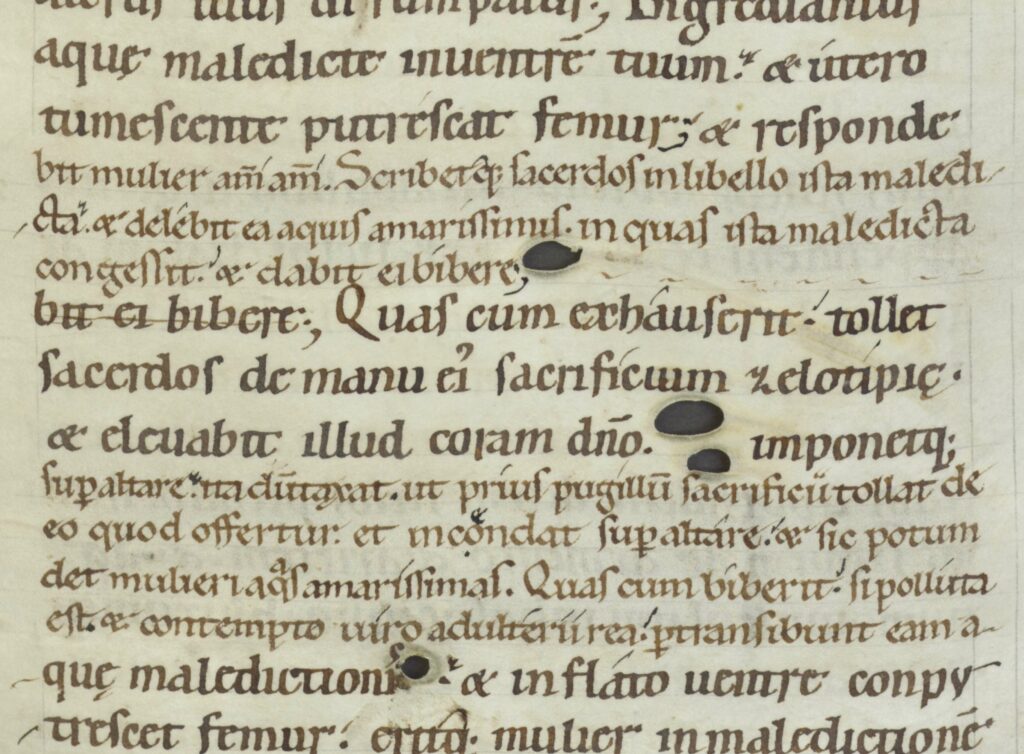

Abb. 2: Die nur in Teilen sichtbare Postilla super totam bibliam des Nicolaus de Lyra

Abb. 2: Die nur in Teilen sichtbare Postilla super totam bibliam des Nicolaus de Lyra

(Bild: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5)

Diese Bibelauslegung des Nicolaus de Lyra war zu Zeiten seines Drucks ein Bestseller. Über 150 Textzeugen des Drucks sind heute bekannt. Wo und wann Ludolph Peithmann den Band der Antiquitatum iudaicum des Flavius Josephus erworben hatte oder ob er ihn geschenkt bekommen hatte, entzieht sich unserer Kenntnis. Auf dem Titelblatt wurde auf dem unteren Rand lediglich vermerkt, dass der Band aus dem Vermächtnis Peithmanns stammte.

[1] Udo Jobst: Umschlossene Welt – geöffnete Bücher. Die Bibliotheken des Ratsgymnasiums Stadthagen im Zeitalter der Renaissance (1468-1648). Beschreibung und Analyse (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung. Inventare und kleinere Schriften des Staatsarchivs in Bückeburg 7), Bückeburg 2003.

[2] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 58-59.

[3] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 60-63.

[4] ISTC ik00008060, GW M16068, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Falk Eisermann: Verzeichnis der typographischen Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [VE 15), Bd. II: Katalog J-Z, Wiesbaden 2004, Nr. K-8, S. 39-40.

[5] ISTC ia00383000, GW 871, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Die Signatur des Trägerbandes [Thomas de Aquino: Summa theologia; Basel, Michael Wensler, 1485; istc it00194000, GW M46436, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023] lautet: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5, W 18. Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 60.

[6] ISTC ib00766100, GW 0450610N, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Die Signatur des Trägerbandes [Augustinus: Explanatio psalmorum; Basel, Johann Amerbach, 1489; istc ia01272000, GW 2909, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023] lautet: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5, W 2. Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 61, noch mit der inzwischen überholten Datierung „um 1486“.

[7] ISTC ij00516000, GW 7594, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Die Signatur des Trägerbandes [Johannes Gerson: Opera; Basel, Nicolaus Kessler, 1489; istc ig00187000, GW 10715, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023] lautet: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5, W 9. Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 62.

[8] ISTC ir00007000, GW M36936, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Die Signatur des Trägerbandes lautet: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5, W 18 (wie Anm. 5). Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 63.

[9] ISTC ib01162210, GW 5348, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Die Signatur des Trägerbandes lautet: Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg, Dep. 5, W 9, Bd. 2 (wie Anm. 7). Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 33 und 58.

[10] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 62. ISTC im00669500, GW M24484, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023.

[11] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 63. Jobst bezeichnet es als 5cm schmales Lesezeichen, welches in einem Wiegedruck gefunden wurde.

[12] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 11-12 und 17-19. Ders., Das Franziskanerkloster in Stadthagen zwischen Spätmittelalter und Renaissance (1486-1559) (Schaumburger Beiträge 2), Bielefeld 2014, bes. S. 43-52, 78 und 96. Dieter Brosius: Stadthagen, Franziskaner, in: Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, hg. von Josef Doelle / Dennis Knochenhauer, Bd. 3, Bielefeld 2012, S. 1384-1387, hier S. 1386.

[13] Grundlegend zur Bibliothek des Ratsgymnasiums vgl. Otto Bernstorf: Die alte Bibliothek der Lateinschule, in: Das alte Stadthagen und seine höhere Schule, hg. von Otto Bernstorf (Mitteilungen des Vereins für schaumburg-lippische Geschichte, Altertümer und Landeskunde 7), Bückeburg 1939, S. 179-238.

[14] Joseph Prinz, Die Stadthagener Lateinschule bis zum Jahre 1571, in: Bernstorf (wie Anm. 13), S. 49-77, hier S. 61. Martin Röhling, Stadthagens Lateinschule, Gymnasium und Universität, in: Bernstorf (wie Anm. 13), S. 79-148, hier S. 106. Bernstorf (wie Anm. 13), S. 181-183 und 195-204. Wilhelm Meier-Peithmann: Kulturgeschichte einer deutschen Familie, Stadthagen 2011, S. 57-89.

[15] Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 21.

[16] Die Matrikel der Universität Rostock, hg. von Adolf Hofmeister, Bd. 3: 1611-1694, Rostock 1895, S. 51: […] in facultatem recepit […] M. Ludolphum Peitmannum Stadhaga-Schaunburgensem Giessae promotum.

[17] Matrikel 3 (wie Anm. 16), S. 52.

[18] Eberhard David Hauber: Primitiae Schauenburgicae, Bd. 2, Wolfenbüttel 1728, S. 203-208. Jobst, Bibliotheken (wie Anm. 1), S. 21-22.

[19] Die Inschriften des Landkreises Schaumburg. Bearb. v. Katharina Kagerer unter Benutzung der Vorarbeiten v. Inga Finck (Deutsche Inschriften 104, Wiesbaden 2018) 873-775 Nr. 636, online.

[20] VD16 ZV 8756 (zuletzt besucht 29.10.2023).

[21] Acta Sanctorum, Febr. I, Antwerpen 1658, Sp. 29-33. Biblioteca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis (BHL), Bd. 1, Brüssel 1898, Nr. 4256, S. 631.

[22] Francois De Vriendt, La tradition manuscrite de la Vita Waldetrudis (BHL 8776–8777). Les mécanismes de propagation d’un récit hagiographique régional (IXe-XVe siècles), in: Analecta Bollandiana 117 (1999), S. 319–368.

[23] Biblioteca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis (BHL), Bd. 2, Brüssel 1898, Nr. 8776 und 8777, S. 1267.

[24] Philippus de Harveng, Vita S. Waldetrudis, in: Patrologia latina cursus completus (…), ed. Jacques-Paul Migne, Bd. 203, Paris 1844, hier Sp. 1375-1386.

[25] Sancti Adonis Martyrologium, in: Patrologia latina cursus completus (…), ed. Jacques-Paul Migne, Bd. 123, Paris 1844, hier Sp. 225D-226D. BHL (wie Anm. 23), Nr. 6799, S. 988-989.

[26] Istc in00135000, GW M26513, beide zuletzt abgerufen 27.10.2023. Verglichen mit UuSB Köln, GBIV3309, f. 217r.